Von der Suche nach dem Absoluten und dem Scheitern an einer finalen Umsetzung

Wesensmerkmale der Menschenrechte

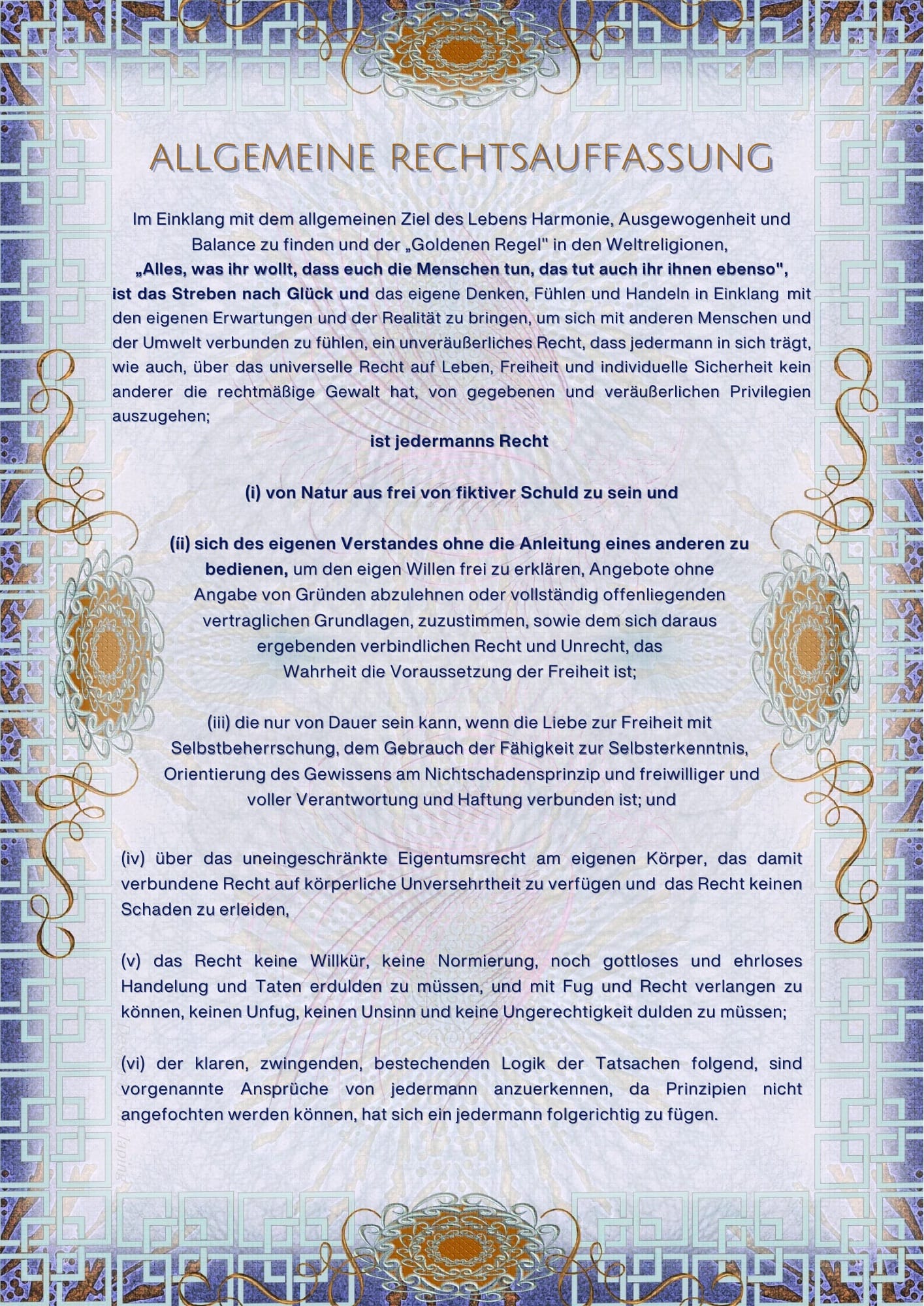

Menschenrechte sind subjektive Rechte, die jedem Menschen allein aufgrund seines Menschseins zustehen. Anders ausgedrückt: Menschenrechte sind nicht nur „richtig", sondern absolut richtig, und ihre Missachtung ist absolut falsch. Sie gelten überall und immer, basierend auf dem Grundsatz der Universalität in Verbindung mit der grundsätzlichen Unteilbarkeit. Dies trifft auf alle Menschenrechte zu und gilt zudem egalitär.

Das Egalitätsprinzip zeigt dabei zwei Auswirkungen:

- Ausfluss des Egalitätsprinzips ist zunächst ein Differenzierungsverbot: Das Differenzierungsverbot verbietet rechtliche Differenzierungen nach Kriterien wie Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Herkunft, religiöser oder politischer Anschauungen oder wegen einer Behinderung.

- Ausfluss des Egalitätsprinzips ist darüber hinaus aber auch ein Anspruch auf Gleichstellung: Dieser Anspruch auf Gleichstellung geht über ein Differenzierungsverbot hinaus, er gebietet die Schaffung von Chancengleichheit. Neben das seit der Zeit der Aufklärung anerkannte Abwehrrecht, den status negativus, tritt damit ein status positivus, nämlich der Anspruch auf erforderliche soziale Leistungen.

Sie gelten für jeden Menschen gleich und sie werden für jeden Menschen in gleicher Art und Weise garantiert.

Was ist der Inhalt dieser Menschenwürdegarantie?

Über ihren Kerngehalt waren sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes bei unterschiedlichen Begründungswegen einig; er ergab sich für sie einerseits aus christlicher Wurzel, dem Gedanken der Gottebenbildlichkeit des Menschen (Genesis 1,26), anderseits aus der Tradition des Humanismus und der Philosophie der Aufklärung, insbesondere Kants.

Auszug: Ein Essay von Ernst-Wolfgang Böckenförde (Verfassungsrichter)

Menschenwürde bei Kant

„Der Mensch als ‚Zweck an sich' darf nie nur ‚Mittel zum Zweck' sein."

Nach Kant besteht das Grundprinzip der Menschenwürde aus drei Elementen:

- der Achtung vor dem Anderen,

- der Anerkennung seines Rechts zu existieren und

- der Anerkennung einer prinzipiellen Gleichwertigkeit aller Menschen.

Ethischem Grundprinzip und Goldenen Regel aus allen Weltreligionen:

"Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest."

Die Achtung vor dem Anderen wurde von Emmanuel Levinas mit dem Begriff der „Unendlichkeit des Anderen" verknüpft. Seine Betonung einer Ethik,

- die auf die Begegnung mit dem Anderen und eine unbedingte Verantwortlichkeit ausgerichtet ist, und

- die Forderung nach einem ethischen Primat,

- stellt einen Paradigmenwechsel in der moralphilosophischen Tradition dar.

Die Beziehung zum Anderen als zentrales Element ethischer Überlegungen unterstreicht die fundamentale Asymmetrie dieser Verbindung. In dieser Konstellation trägt das Ich eine grenzenlose und unauflösbare Verantwortung gegenüber dem Anderen, die jegliche Gegenseitigkeit oder Ausgleich übersteigt.

Diese radikale ethische Forderung impliziert eine ständige Bereitschaft zur Selbstaufgabe zugunsten des Anderen, ohne dabei eine Gegenleistung zu erwarten oder einzufordern.

Diese radikale Neuorientierung ethischen Denkens und die Forderung nach einem ethischen Primat haben weitreichende Auswirkungen auf verschiedene Disziplinen gehabt. Sie haben nicht nur Denkansätze und Weiterentwicklungen in der Phänomenologie inspiriert, sondern auch bedeutende Impulse für die Theologie und politische Theorie geliefert.

- In der Theologie hat Levinas' Denken zu einer Neubewertung des Verhältnisses zwischen Mensch und Gott sowie zu einer verstärkten Betonung der ethischen Dimension des Glaubens geführt.

- In der politischen Theorie hat es Diskussionen über die Grundlagen des Zusammenlebens in pluralistischen Gesellschaften angeregt und zu einer Neubetrachtung von Konzepten wie Gerechtigkeit und Verantwortung beigetragen.

Postmoderne Philosophen wie Derrida und Jean-Luc Nancy greifen diese Idee auf und betonen, dass eine pluralistische Gesellschaft nur dann friedlich existieren kann, wenn die ethische Verpflichtung des Einzelnen, dem Anderen gegenüber Verantwortung zu tragen, im Mittelpunkt steht.

Paradoxie der Menschenwürde

Das unaufhörliche Antasten des Unantastbaren

- Die phänomenologische Perspektive in der Philosophie und Psychologie untersucht die Bedeutung der Wahrnehmung aus der 1.-Person-Perspektive als subjektive Erfahrungswelt des Menschen.

Das steht im Gegensatz zu einem rein objektiven bzw. naturwissenschaftlichen Menschenbild, welches den Menschen als ein bloß in der Welt existierendes, von ihr abgekoppeltes Objekt und “Würde” als unbestimmten Rechtsbegriff. - Die vorbehaltlose Anerkennung einer prinzipiellen Gleichwertigkeit aller Menschen und des „Zwecks an sich" schließt eine Entwürdigung durch die Betrachtung als Objekt („Mittel zum Zweck") innerhalb eines beliebigen Weltbildes aus [unabhängig von der Begründung des Vorbehalts aufgrund der Ideologie].

Absolutheit der Menschenwürde bedeutet, dass sie sich jeglicher Relativierung und Abwägung entzieht und in der Realität zur Absurdität der Objektivität führt. - Die letztendliche Subjektivität der Menschenwürde zeigt sich in dem „Passepartout für subjektive Wertungen aller Art" in Ermangelung einer präziseren Umschreibung des Gehalts der Menschenwürde.

KURZ: Kann/Muss subjektiv zu bewerten sein, da es eine klare und genaue Beschreibung gibt, was Menschenwürde eigentlich genau bedeutet.

„Maßgeblichkeit der Objektformel“ als Versuch sich den Inhalt der Menschenwürde näher‘

Die Tatsache deutet auf die Unmöglichkeit hin und ebenso wie „Maßgeblichkeit der Objektformel“ als Versuch, den Inhalt der Menschenwürde näher‘ zu bestimmen in der Rechtssprechung vom Bundesverfassungsgericht im sog. Abhörurteil zum Ausdruck gebracht wurde:

„allgemeine Formeln wie die, der Mensch dürfe nicht zum bloßen Objekt der Staatsgewalt herabgewürdigt werden[...] lediglich die Richtung andeuten [können], in der Fälle der Verletzung der Menschenwürde gefunden werden können.“

Horst Dreier schreibt in seinem Kommentar zum Grundgesetz, speziell zur Menschenwürdegarantie in Art. 1 Abs. 1 GG, in der 2. Auflage von 2004, Rn. 53, über die zentrale Bedeutung der Menschenwürde als oberstes Verfassungsprinzip und als unantastbares Rechtsgut. Dreier hebt hervor, dass die Menschenwürde nicht nur als Grundrecht fungiert, sondern als fundamentale Norm des Grundgesetzes verstanden werden muss, die jeder staatlichen Gewalt Grenzen setzt. Sie ist nicht nur Abwehrrecht des Einzelnen gegen den Staat, sondern auch Ausdruck der moralischen Verpflichtung des Staates, die Persönlichkeit und Integrität jedes Einzelnen zu respektieren und zu schützen.

In Rn. 53 betont Dreier insbesondere die Absolutheit der Menschenwürde, was bedeutet, dass sie sich jeglicher Relativierung und Abwägung entzieht. Auch Eingriffe in andere Grundrechte oder ein überwiegendes Allgemeininteresse können die Menschenwürde nicht einschränken. Damit nimmt Dreier Bezug auf die normative Kraft des Art. 1 Abs. 1 GG als unveräußerliches Prinzip, das weder durch verfassungsändernde Gesetze noch durch verfassungswidrige Handlungen des Staates beeinträchtigt werden darf.

Dieser Kommentarabschnitt ist ein zentraler Verweis in der deutschen Verfassungsrechtsprechung und -lehre, da er die rechtliche und philosophische Reichweite der Menschenwürde in Deutschland klar absteckt.

„Wo alles zerbröselt, was herkömmlich der Gesellschaft Zusammenhalt bot, christliche Religion und kulturelle Überlieferung, bürgerliche Lebensform und nationale Solidarität, findet die Gesellschaft zur Einheit im Bekenntnis zur Menschenwürde und erlangt so etwas wie einen Zustand moralischer Grundsicherheit, in dem ein jeder einem jeden ein Minimum an Vertrauen entgegenbringen darf. [...] In der Menschenwürde stößt die demokratische Gesellschaft auf ein Tabu. [...] Die Wahrheit, die sich hier auftut, steht nicht zur Diskussion. Niemand rührt an sie, jedermann akzeptiert sie fraglos. Das Tabu stiftet auf seine Weise nationale Identität. Der Verfassungsartikel erweist sich damit auch als Glaubensartikel einer Zivilreligion.“

— Josef Isensee: Menschenwürde: die säkulare Gesellschaft auf der Suche nach dem Absoluten

Josef Isensee (* 10. Juni 1937 in Hildesheim) ist ein deutscher Staatsrechtler und Staatsphilosoph. Die Forschungsschwerpunkte von Isensee sind Staatsorganisationsrecht, Grundrechte, Allgemeine Staatslehre und Verfassungstheorie. Er hat zahlreiche maßgebende Werke zum Staatsrecht veröffentlicht.

Isensee gehört zu den Kritikern des europarechtlich induzierten Antidiskriminierungsrechts, da dies u. a. eine aus seiner Sicht unbotmäßige Einschränkung der Privatautonomie herbeiführe. Der Gesetzgeber strebe danach, „auf die Gesinnung der Rechtsgenossen einzuwirken, jedermann eine Moralität der Gleichheit zu implantieren und eine Kultur der Antidiskriminierung' heraufzuführen", durch deren „zwangspädagogischen Impetus" das „Klassenmodell des Marxismus" durchschimmere. Es bahne sich „eine Wende an, vergleichbar jener der französischen Revolution von der Frühphase, die dem offenen, negativen Freiheitsideal folgte, zur Jakobinerphase: dem Terror der Tugend im Namen der Gleichheit."

Menschenwürde als Begriff hat keine eigene Rechtstradition, er ist bewusst als geistesgeschichtlich geprägter Begriff in die Rechtsordnung hineingenommen worden. Schneidet man ihn von diesen Wurzeln ab, wird er leer, offen für wechselnden, auch interessenbestimmten Zeitgeist. Die Unantastbarkeit reduziert sich dann auf einen Durchlauferhitzer ohne inhaltliche Substanz.

Auszug: Ein Essay von Ernst-Wolfgang Böckenförde (Verfassungsrichter)

Member discussion