Untergang Rom und Niedergang Europas

Der Bedeutungsverlust Europas

Die Bevölkerung begreift, vermutet oder spürt den Bedeutungsverlust Europas, einschließlich der in Europa versammelten Nationalstaaten. Mit Europa sind hier nicht die EU, sondern die europäischen Länder gemeint.

Die Angst vor dem Bedeutungsverlust führt zu zwei beobachtbaren Reaktionen:

Erstens, die Suche nach möglichen Schuldigen für diesen Verlust. Zweitens, das Bestreben, Wege zur Stärkung der eigenen Bedeutung zu finden.

Als Europäer hat man sich über die letzten 200 Jahre daran gewöhnt, zu den reichsten und einflussreichsten Nationen der Welt zu gehören. Dieses Selbstverständnis blieb trotz zweier Weltkriege bestehen.Die Grundhaltung, über die Weltgeschichte zu entscheiden, wird jedoch zunehmend in Frage gestellt. Der militärische, ökonomische und politische Einfluss Europas nimmt ab.

Die Globalisierung schien zunächst die Bedeutung der westlichen Länder zu stärken, in Übereinstimmung mit Fukuyamas Vorstellung von der weltweiten Verbreitung liberaler Demokratien, wie sie in seinem Werk “The End of History and the Last Man” (1989) dargelegt wird, basierend auf der These, dass die Geschichte als ideologischer Kampf mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Sieg der liberalen Demokratie ihren Höhepunkt erreicht habe. Fukuyama argumentierte, dass die liberal-demokratische Ordnung in Verbindung mit der Marktwirtschaft die endgültige Form menschlicher Gesellschaftsorganisation darstelle, da sie sowohl wirtschaftliche Effizienz als auch individuelle Freiheit und Gerechtigkeit ermögliche.

Der Kapitalismus hat zwar gesiegt, aber nicht nur in Europa. China, ein durch und durch kapitalistisches Land, ist enorm erfolgreich geworden. Mit Indien zusammen repräsentieren diese beiden Länder fast drei Milliarden Menschen, was die globalen Machtverhältnisse verschiebt.

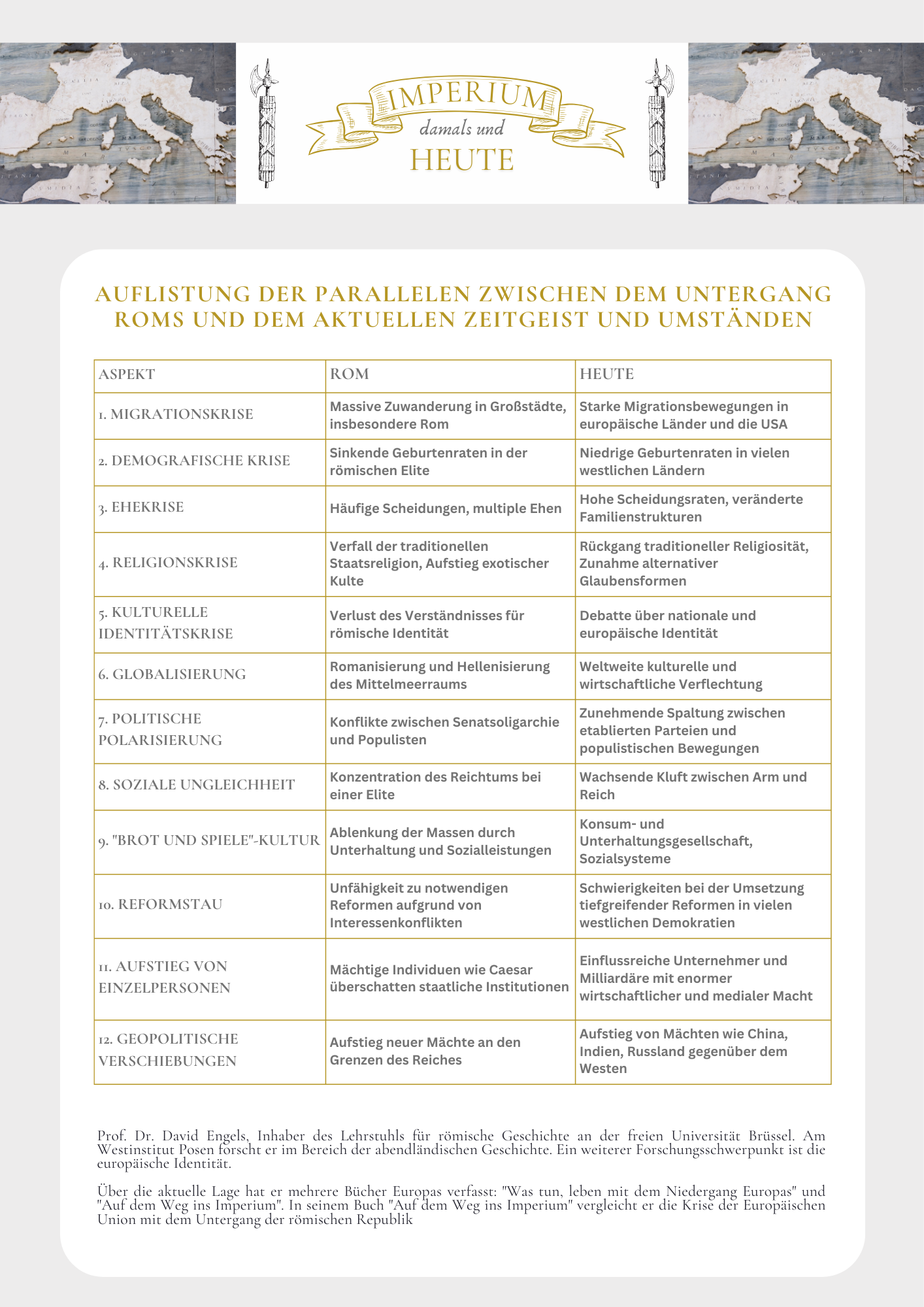

Prof. Dr. David Engels wurde aufgrund seines vor über 10 Jahren, also noch vor der Flüchtlings- und vor der Energiekrise, erschienen Werks „Auf dem Weg ins Imperium" auf die darin geschilderte gesamteuropäische Krise hin befragt, ob sich das damalige Bild bewahrheitet habe, oder vielleicht jetzt auch Gründe zum Optimismus bestehen würden?

Leider sehe ich weniger Gründe zum Optimismus. Das Buch besteht aus zwei Teilen: einer Analyse verschiedener Krisenfaktoren, untermauert durch Statistiken und Zitate antiker Autoren, sowie einem Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen. Basierend auf der Annahme einer Fortsetzung aktueller Trends, prognostiziere ich eine zunehmende politische Polarisierung und wachsende Schwierigkeiten bei der Umsetzung effektiver Reformen. Dies könnte zu einem Anstieg populistischer Bewegungen führen, was möglicherweise in sozialen Unruhen oder bürgerkriegsähnlichen Zuständen resultieren könnte. Als Reaktion darauf könnte, ähnlich wie im antiken Rom, eine charismatische Führungsfigur auftreten, die sowohl vom Establishment als auch von der Bevölkerung akzeptiert wird. Diese Figur könnte durch militärische oder polizeiliche Maßnahmen eine gewisse Stabilität wiederherstellen, was viele als notwendiges Übel betrachten würden, um weitere Konflikte und wirtschaftlichen Niedergang zu vermeiden. In den letzten zehn Jahren haben sich viele der im Buch beschriebenen Krisenfaktoren verschärft, darunter Migration, Familienstrukturen, demografischer Wandel, Globalisierung, Terrorismus und Populismus. Sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene scheinen substanzielle Reformen zunehmend schwierig umsetzbar. Das politische System wirkt starr und könnte an einem kritischen Punkt zusammenbrechen. Frankreich beispielsweise erlebt wiederkehrende soziale Spannungen, die Präsident Macron als Vorboten eines möglichen Bürgerkriegs bezeichnet. Ähnliche Tendenzen sind in anderen europäischen Ländern zu beobachten.Anstelle eines offenen Konflikts ist es wahrscheinlicher, dass wir eine Periode anhaltender gesellschaftlicher Spannungen, institutioneller Ineffizienz und wirtschaftlicher Stagnation erleben werden, möglicherweise begleitet von finanziellen Herausforderungen. Diese Entwicklung könnte über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahrzehnten zu einer graduellen Erosion staatlicher Kapazitäten führen. Als Konsequenz dieser Prozesse könnte eine einflussreiche Führungspersönlichkeit auf nationaler oder europäischer Ebene in Erscheinung treten, ein Phänomen, das wir bereits in verschiedenen Ländern beobachten können. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Analyse nicht als Befürwortung autoritärer Strukturen missverstanden werden sollte, sondern vielmehr als eine Betrachtung möglicher Entwicklungen basierend auf historischen Analogien.

Joshua S. Goldsteins Werk “Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age” (1988) bietet eine umfassende Analyse der wirtschaftlichen und militärischen Zyklen der letzten Jahrhunderte. Goldstein untersucht, wie sich lange Wirtschaftszyklen, auch bekannt als Kondratjew-Zyklen, mit Auf- und Abstiegen hegemonialer Mächte verknüpfen und deren Einfluss auf globale Konflikte und geopolitische Dominanz. Er beschreibt, dass diese Zyklen oft zu einer instabilen internationalen Ordnung führen, die große Kriege und Umwälzungen zur Folge hat. Seine empirischen Untersuchungen, die von Produktionsraten bis hin zu Kriegsfrequenzen reichen, zeigen, dass Übergangsphasen zwischen Großmächten oft durch Konflikte gekennzeichnet sind.

Für weitere Details ist der Artikel über verschiedene akademische Plattformen zugänglich:

- Rezension und Übersicht auf Cambridge Core: Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age.

- Weitere Diskussionspunkte in der American Political Science Review auf Cambridge Core: Long Cycles, 1989.

- Detaillierte Analyse zu Kriegs- und Wirtschaftszyklen im Journal International Studies Quarterly (1991): Long Waves in International Relations.

Goldsteins Werk ist bedeutsam für das Verständnis langfristiger globaler Machtverschiebungen und ihrer Auswirkungen auf Kriege und Wohlstand.

„Managed Reality“ ist ein Konzept, das sich auf die bewusste Gestaltung, Kontrolle und Lenkung von Wahrnehmung und Wirklichkeit bezieht, oft durch politische, mediale oder wirtschaftliche Akteure. Es beschreibt eine Realität, die nicht spontan oder ungefiltert erlebt wird, sondern durch strategische Maßnahmen geformt und inszeniert wird. Das Ziel ist dabei häufig, bestimmte Narrative oder Meinungen zu fördern und das Verhalten von Menschen in eine gewünschte Richtung zu lenken. Wenn die durch strategische Maßnahmen geformte und inszenierte Realität zu weit von der offenkundigen tatsächlichen Realität abweicht, drängt sich der Unterschied im mehr auf und wird immer schwerer zu ignorieren.

Wenn der Unterschied zu groß wird, stellt sich jenen, die sich darüber bewusst sind die Frage, warum kein Vertreter der Medien, Wirtschaft oder Politik die Diskrepanz thematisiert.

Member discussion