Im Grunde gut

Der Arglist der Zeit geschuldet wird sich mit dem Problem der vorherrschenden Gewalt- und Korruptionswirtschaft auseinandergesetzt und damit, welche Lösung angestrebt werden könnte, um nicht nur den totalitären Tendenzen und der immer größer werdenden Anzahl von Lügen entgegenzuwirken, sondern einen positiven Ausblick auf die Zukunft bewerkstelligen zu können.

Von den etwa 8 Milliarden Menschen auf der Erde lebt die überwiegende Mehrheit friedlich zusammen. Nur ein geringer Prozentsatz ist in gewaltsame Konflikte verwickelt. Die aktiven Kampfhandlungen, wie sie etwa in der Ukraine oder im Israel-Palästina-Konflikt stattfinden, werden von einer vergleichsweise kleinen Anzahl von Individuen ausgeführt. Es ist wichtig zu betonen, dass NICHT Millionen von Menschen in tödliche Auseinandersetzungen verwickelt sind.

Die Mehrheit der Menschen hegt friedliche Absichten. Dennoch präsentieren die Medien oft ein verzerrtes Bild der Realität. Die übermäßige Darstellung von Gewalt in den Medien entspringt der hohen Nachfrage nach sensationellen Inhalten. Diese Praxis kann zu einer Fehleinschätzung der tatsächlichen Gewaltprävalenz in der Gesellschaft führen. Die übermäßige Berichterstattung über gewalttätige Ereignisse ist primär durch deren Potenzial zur Steigerung der Einschaltquoten und Verkaufszahlen motiviert.

Siehe hierzu: Im Grunde Gut: Eine neue Geschichte der Menschheit

Weitreichende weiter Belege siehe hier: Im Grunde gut

Nur die Herrschaft braucht Gewalt, alles andere funktioniert mit Liebe!

Die natürliche Ordnungskraft ist der Lebensdruck und seine Lebenslogik. Wer mit Arbeit und Aufrichtigkeit einer Gruppe hilft, sich zu sichern, wird Teil einer Gemeinschaft. Automatisch finden sich die Guten und Fähigen (Abel) sowie die Charakterschwachen und Unfähigen (Kain).

Bisher gründete die erste Gruppe Familien und baute Wohlstand auf, während die zweite Gruppe hingegen, Kollektive und Armeen gebildet haben, umherzogen und immer wieder versuchten, die Guten durch Gewalt und Raub zu unterwerfen.

Es werden verschiedene Aspekte angesprochen, die zur Lösung dieses Problems beitragen könnten, wie zum Beispiel:

- Auseinandersetzung mit historischen Hintergründen

- Überlegungen zu einem System mit sinnvollen Regulierungen für ein gemeinschaftliches Leben

- Maßnahmen zur Verhinderung des Wiederauflebens der Gewalt- und Korruptionswirtschaft

Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Nach dem Untergang des Weströmischen Reiches nahm der Bischof von Rom (der Papst) eine zentrale religiöse Rolle ein und versuchte, seinen Einfluss nicht nur auf religiöse, sondern auch auf weltliche Belange auszuweiten. Dies war ein Versuch, das Machtvakuum zu füllen, das nach dem Zerfall des Römischen Reiches entstanden war, und eine Theokratie zu etablieren – einen Staat, der von religiösen Führern oder nach göttlichem Recht regiert wird.

Mit seiner Krönung durch Papst Leo III. zu „Karl dem Großen" erfolgte die Erneuerung in Weiterführung der antiken Kaiserwürde. Diese Krönung markierte die Wiederbelebung des Römischen Kaisertums im Westen und schuf eine neue politische Einheit, die römische, germanische und katholische Traditionen vereinte.

Nach einem 32-jährigen Krieg gegen die Sachsen (772–804) – geprägt von Massentötungen, Terror, Dorfverbrennungen und Zwangsumsiedlungen von Frauen und Kindern – wurde Karl, bekannt als „Sachsenschlächter", zum ersten westeuropäischen Herrscher, der offiziell als tief religiös dargestellt wurde. Dies stand im Widerspruch zu seinem persönlichen Leben und der katholischen Lehre, während er gleichzeitig seinen Untertanen die Konvertierung zum Katholizismus aufzwang.

Als „Vater Europas" wird ihm die Schaffung eines einheitlichen Verwaltungs-, Rechts- und Zollsystems zugeschrieben. Ebenso förderte er die Entwicklung der Klöster, versammelte bedeutende Gelehrte an seinem Hof und setzte sich für die Erhaltung antiker Texte ein. Seine Bildungsreformen, die zur Karolingischen Renaissance führten, lösten einen andauernden Machtkampf zwischen dem Papsttum und dem Heiligen Römischen Reich aus – beide Seiten strebten nach der Vorherrschaft über die Christenheit.

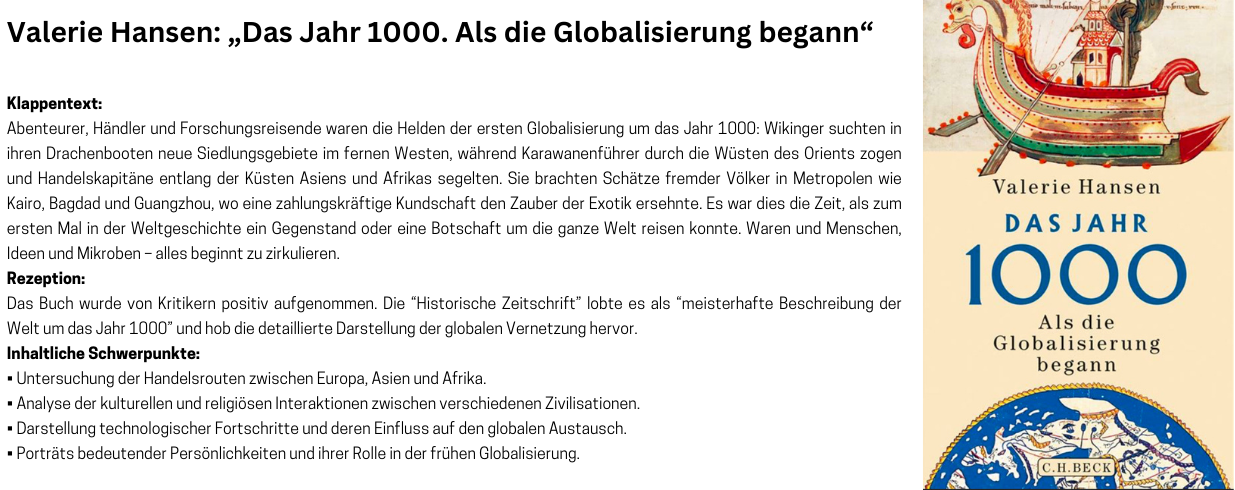

Valerie Hansen argumentiert, dass die Globalisierung nicht ein rein modernes Phänomen ist, sondern tief in der menschlichen Geschichte verwurzelt ist. Die Entwicklungen um das Jahr 1000 zeigen, dass Menschen schon damals bestrebt waren, Netzwerke aufzubauen, die über kulturelle, geographische und politische Grenzen hinausgingen.

Die zentrale Erkenntnis ihres Buches lautet: Handel, kultureller Austausch und politische Verflechtung waren bereits vor 1000 Jahren Schlüsselelemente einer globalisierten Welt, und viele Dynamiken, die wir heute als modern betrachten, haben historische Wurzeln.

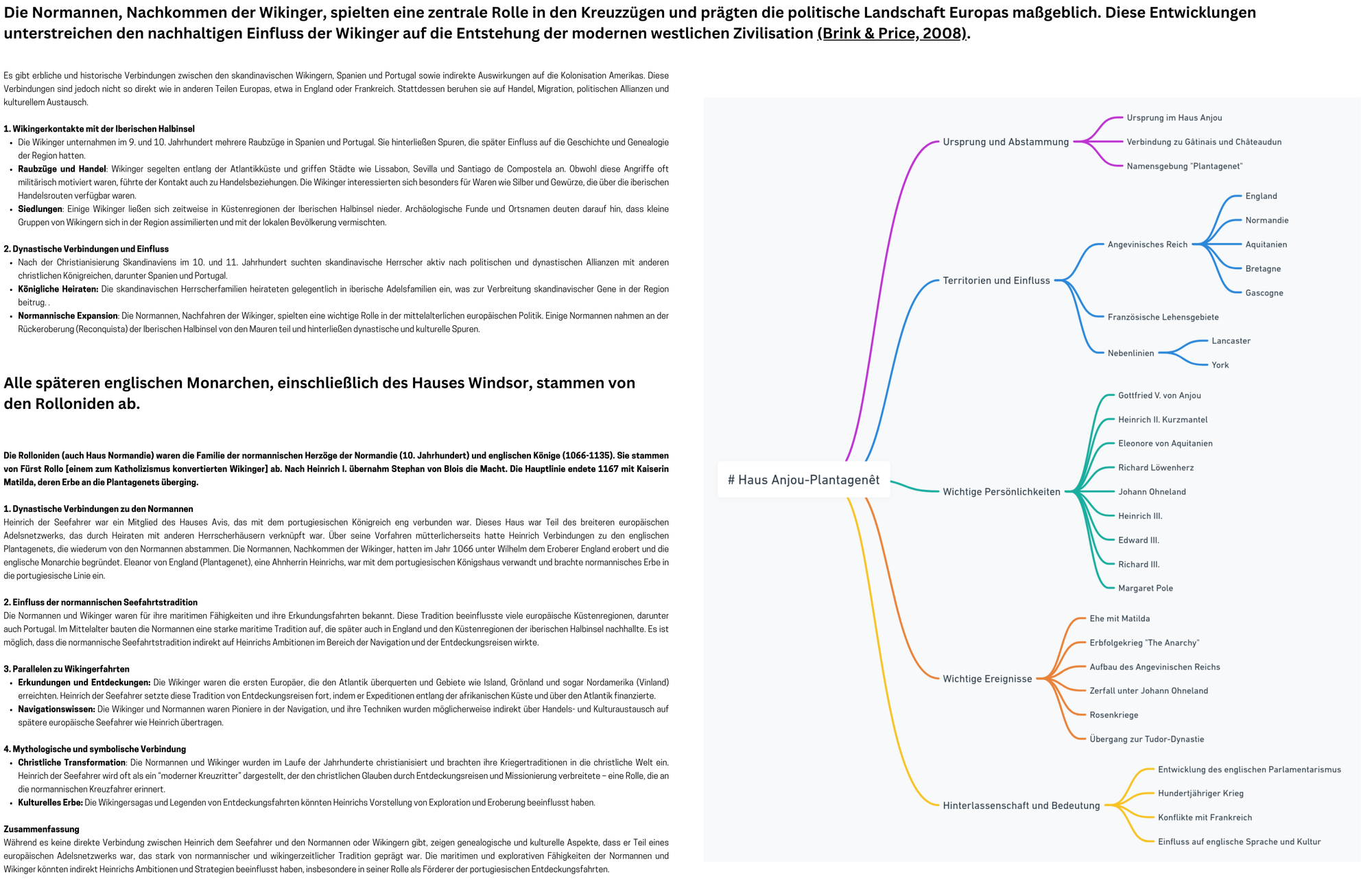

Valerie Hansen betont in „Das Jahr 1000. Als die Globalisierung begann“, dass die Wikinger, Karawanenführer und Handelskapitäne wesentliche Akteure eines frühen globalen Handelsnetzwerks waren, das sich im Mittelalter etablierte. Diese Bewegungen von Menschen, Waren und Ideen zeigen, wie vernetzt die Welt bereits im Jahr 1000 war. Die Wikinger waren nicht nur Krieger, sondern auch Entdecker und Händler. Mit ihren Drachenbooten durchquerten sie den Atlantik und erreichten Orte wie Grönland und Vinland (heutiges Neufundland in Kanada). Sie gründeten Siedlungen in Orten wie Island, Grönland und entlang der Flüsse Osteuropas bis hin zum Byzantinischen Reich und dem Kalifat. Ihr Einfluss erstreckte sich über den Handel mit Silber, Pelzen und Sklaven.

Die Wikingerexpansion wurde durch eine Kombination von innerem Druck (wie Überbevölkerung in Skandinavien) und äußeren Anreizen (wie die politischen Instabilitäten im fränkischen Reich nach dem Tod Karls des Großen) angetrieben. Diese Umstände schufen den idealen Nährboden für die Raubzüge und Eroberungen der Wikinger in Westeuropa (Sawyer, 2003).

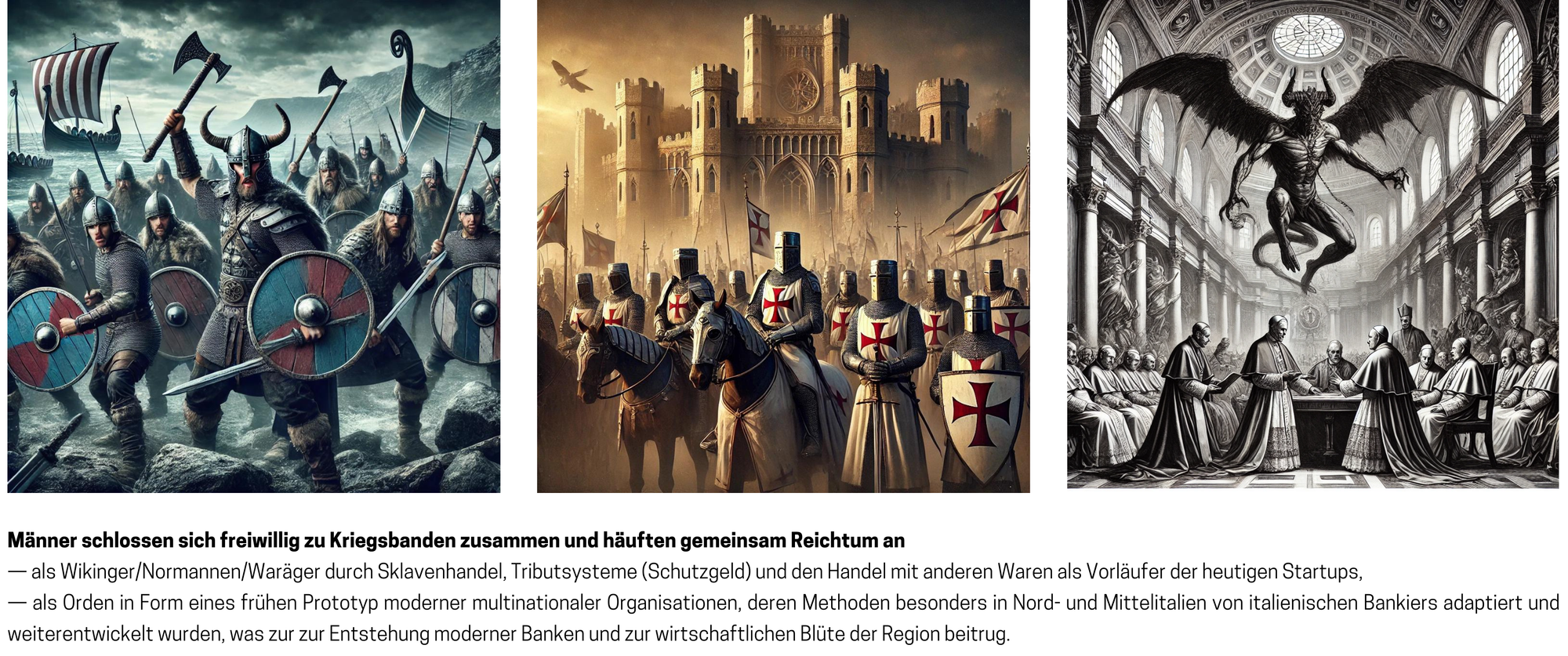

Als erstes demokratisches Element können in die sogenannten „Allthing“-Versammlung als eine Form der Volksversammlung angesehen werden, in der die freien Männer eines Gebiets zusammenkamen, um Gesetze zu erlassen und Streitigkeiten beizulegen. In Island, das von den Wikingern besiedelt wurde, gab es beispielsweise eine der frühesten Formen einer demokratischen Regierung. Somit müssen die Wikinger zwischen dem Umgang unter sich und dem Umgang mit den ausgebeuteten, versklavten, getöteten anderen Menschen, die nicht als ihres gleichen angesehen wurden. Die „Wahre weiße Frau" war der Grundstein des Reichtums der Wikinger. Männer wurden erschlagen oder kastriert, Frauen und Kinder versklavt. Wikinger versklavten und verkauften die Europäer seit 795 an Nordafrika, Byzanz, Persien und China. Dublin war 841 ihr Hauptsklavenmarkt. Später versklavten Berber (Korsaren) die Europäer.

Wikinger, insbesondere die jüngeren Söhne, die nicht erben würden, konnten durch erfolgreiche Raubzüge Reichtum und Ansehen erlangen. Diese Raubzüge wurden oft in einer Art „Startup“-Manier organisiert, bei der sich Männer freiwillig in Kriegsbanden zusammenschlossen, um gemeinsam Reichtum zu erlangen. Der Geschäftsführer/Kapitän wurde zuvor festgelegt, alle trugen das Risiko falls keine Beute erlangt werden würde, aber alle hatten ein Anrecht auf einen Anteil an der Beute. Durch Handel und Eroberung wurde Reichtum angehäuft und somit stellt dies eine Frühform des europäischen Kapitalismus dar. Solche Männerbünde, die durch Eide und Handelsinteressen verbunden waren, werfen Fragen über Moral und Ethik in Bezug auf ihre Handelspraktiken auf, vor allem, wenn man bedenkt, was nach ihrer kulturellen Integration in den jeweiligen Gebieten geschah.

Woher stammt das heutige Registrierungs- und Wirtschaftssystem?

Oswald Spengler beschrieb in “Untergang des Abendlandes” unter Staat und Geschichte die nachfolgenden Zusammenhänge:

Bereits um das Jahr 1000 galt im Abendland der Grundsatz »kein Land ohne Herrn«. Dieser Anspruch wird schließlich zum Erblehen, in Deutschland festgelegt durch das Lehnsgesetz Konrads II. vom 28. Mai 1037. Die ehemals unmittelbaren Untertanen des Herrschers werden dadurch mediatisiert – sie unterstehen dem Herrscher nur noch mittelbar als Untertanen eines Vasallen. Einzig die starke gesellschaftliche Bindung des Standes gewährleistet jenen Zusammenhalt, der auch unter diesen Bedingungen als Staat bezeichnet wird.

Die Begriffe von Macht und Beute erscheinen hier in klassischer Verbindung. Als 1066 die normannische Ritterschaft unter Herzog Wilhelm England eroberte, wurde der gesamte Grund und Boden Eigentum des Königs und Lehen und ist es dem Namen nach noch heute. Das ist die echte Wikingerfreude am »Haben«, und die Sorge des heimkehrenden Odysseus, der zuerst seine Schätze zählt. Aus diesem Beutesinn kluger Eroberer ist das vielbewunderte Rechnungswesen und Beamtentum der Frühkulturen ganz plötzlich entstanden. Es sind zwei verschiedene Arten von Beamten zu unterscheiden: Auf der einen Seite gab es die einfachen Verwaltungsbeamten, die sogenannten Clerici oder Schreiber. Auf der anderen Seite standen die höhergestellten Amtsträger, die Ministerialen oder Minister, die als direkte Diener des Herrschers fungierten und stolz auf diese Position waren. Die Anzahl der Verwaltungsbeamten, die sich hauptsächlich um Berechnungen und Schreibarbeiten kümmerten, wuchs parallel zur Entwicklung der Herrscherdynastien.

Die rechnenden Wikinger des frühen Abendlandes haben mit der Finanzverwaltung ihrer Normannenstaaten den Grund zu der faustischen, heute über die ganze Welt verbreiteten Art von Geldwirtschaft gelegt. Von dem schachbrettartig ausgelegten Tisch in der Rechnungskammer Roberts des Teufels von der Normandie (1028–35) stammen der Name des englischen Schatzamtes (Exchequer) und das Wort Scheck. Ebenso sind hier die Worte Konto, Kontrolle, Quittung, Rekord, Compotus, contrarotulus (die zur Prüfung aufbewahrte Gegenrolle), quittancia, recordatum entstanden.

Von hier aus wurde England 1066 als Beute unter rücksichtsloser Knechtung der Angelsachsen organisiert. Ähnlich verhielt es sich mit dem Normannenstaat Sizilien, den Friedrich II. von Hohenstaufen bereits vorfand. In den Konstitutionen von Melfi (1231), seinem persönlichsten Werk, hat er diesen Staat nicht neu geschaffen, sondern ihn durch arabische Methoden einer hochzivilisierten Geldwirtschaft zur Meisterschaft vervollkommnet. Von hier aus verbreiteten sich die finanztechnischen Methoden und Bezeichnungen zunächst in die lombardische Kaufmannschaft und anschließend in alle Handelsstädte und Verwaltungen des Abendlandes. Wichtige Veränderungen gab es auch innerhalb des mittelalterlichen Lehnssystems, in dem es den modernen Begriff des Nationalstaats noch nicht gab. In England teilte man das Land in 60.215 Lehen auf. Diese Aufteilung wurde im Domesday Book von 1084 festgehalten - ein Verzeichnis, das noch heute von Historikern genutzt wird.

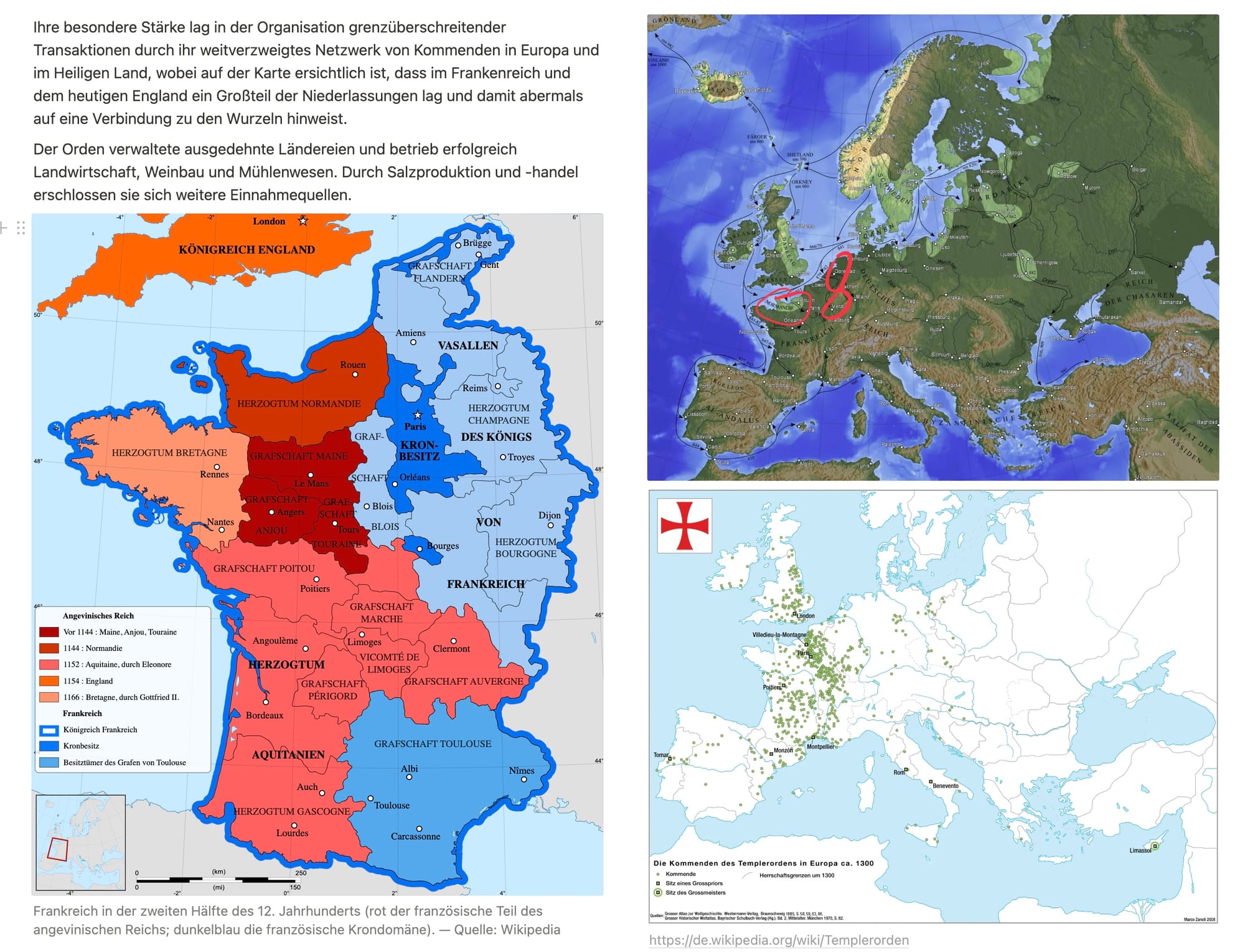

Bevor nachfolgend auf akademische Erkenntnisse bezüglich der wahren Erben der Templer, als dem ersten geistliche Ritterorden, eingegangen wird, wird darauf hingewiesen, dass die bekannten Gründer des Tempelordens unfern der Normandie gelebt hatten, bevor der Orden gegründet wurde.

Die Entwicklung des innovativen Bankensystems der Templer mit Wechsel- und Kreditbriefen – den Vorläufern heutiger Reiseschecks – sowie ihre Kredit- und Verwahrungspraktiken gelten als Grundsteine des modernen Bankwesens. Allerdings werden Robert dem Teufel von der Normandie (1028–35) die grundlegenden Elemente wie Schecks, Konto, Kontrolle, Quittung, Rekord, Compotus, contrarotulus (die zur Prüfung aufbewahrte Gegenrolle), quittancia, recordatumzugeschrieben, dessen Vorfahre der Wikingerführer Rollo im Jahr 911 mit dem westfränkischen König Karl dem Einfältigen den Vertrag von Saint-Clair-sur-EpteIm schloss. Das Gebiet der heutigen Normandie einschließlich Rouen wurde unter der Bedingung, dass er zum Christentum konvertierte, Treue gegenüber dem westfränkischen König schwor und andere Wikingerangriffe abwehrte. Rollo symbolisiert den Übergang von einer Ära der räuberischen Expansion zu einem Modell der territorialen Herrschaft, kulturellen Assimilation als Grundstein für die Integration der Wikinger in das europäische Feudalsystem und den späteren Aufstieg der Normannen zu einer der einflussreichsten Dynastien des Mittelalters.

Zur Zeit der größten Ausdehnung des Angevinischen Reiches unter normannischer Herrschaft existierte auch der Templerorden (1118–1312). Als erster Orden vereinte er das adlige Rittertum mit dem Mönchtum – zwei zuvor streng getrennte Stände. Seine ursprüngliche Hauptaufgabe war es, die Straßen des Heiligen Landes für christliche Pilger zu sichern und Angriffe der Ungläubigen abzuwehren. Als militärische Elite verteidigten sie nicht nur das Heilige Land, sondern übernahmen auch in Europa wichtige Schutzfunktionen. Ihre militärischen Erfolge und strategischen Fähigkeiten dienten späteren militärischen Organisationen als Vorbild. Als Bankiers für Kreuzfahrer und Königreiche übernahmen sie eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung der Kreuzzüge, was sie zu zentralen Akteuren der mittelalterlichen Finanzwelt machte. Ihre engen Verbindungen zur Kirche und ihr politischer Einfluss machten sie zu einem unverzichtbaren Teil der mittelalterlichen Machtstrukturen. Diese Machtposition führte jedoch zu Spannungen, besonders mit weltlichen Herrschern wie Philipp IV. von Frankreich.

Wegweiser JETZT ist eine unabhängige Publikation, die im November 2024 gestartet wurde.

Wenn Sie heute abonnieren, erhalten Sie vollen Zugang zur Website sowie E-Mail-Newsletter über neue Inhalte, sobald diese verfügbar sind.

Abonnement ist kostenlos und soll kostenlos bleiben.

Zugang zu allen Bereichen

Mit Ihrer Anmeldung erhalten Sie Zugriff auf das gesamte Archiv von allem, was bisher veröffentlicht wurde und allem, was noch kommen wird. Ihre ganz persönliche private Bibliothek.

Frische Inhalte, direkt geliefert

Neue Inhalte werden direkt in Ihren Posteingang gesendet. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Sie verpassen keine wichtigen Informationen mehr durch komplizierte Algorithmen oder unübersichtliche Newsfeeds.

Treffen Sie Gleichgesinnte

Werden Sie Teil einer Community anderer Abonnenten, die Ihre Interessen teilen.